水稻品质遗传改良研究创新团队揭示高温调控淀粉合成及外观品质新机制

近日,水稻品质遗传改良研究创新团队在National Science Review期刊发表了题为“A molecular module improves rice grain quality and yield at high temperature”的研究论文。该研究阐述了OsHsp70-2–OsHsp40-1分子模块改善高温对淀粉生物合成的影响,揭示了过表达 OsHsp70-2 和 OsHsp40-1 基因能显著改善高温下稻米的品质和产量,展示了两个基因的优异单倍型,可用于提高水稻的耐热性,有望为高温下水稻品质和产量的遗传改良提供研究参考价值。

水稻是世界一半以上人口的主要粮食作物。近些年,全球极端高温频发事件对水稻的生产造成严重的影响。温度影响稻米品质,然而,导致水稻品种之间耐热性差异具体的遗传机制,特别是在谷物灌浆过程中,在很大程度上仍然未知。高产与优质是作物育种的重要目标。通常情况下,高产品种往往品质表现较差,因此如何平衡产量与品质的关系、培育高产、优质、耐高温是育种中亟待解决的重要课题。水稻是相对耐热的,而低纬度(热带)地区的耐热基因型往往在北方(温带)地区丢失,其背后的原因未知。因此,实现水稻在产量和品质上的综合优化,挖掘耐热优异基因型是当前环境下水稻育种领域所面临的重大挑战。

该研究发现了同时改良水稻产量与稻米外观品质的关键基因 OsHsp70-2 和 OsHsp40-1 。体内体外实验证明OsHsp40-1与OsHsp70-2互作,并增强OsHsp70-2的ATP酶活。表型分析发现,在中花11背景下,敲除 OsHsp70-2 和 OsHsp40-1 导致稻米垩白粒率显著增加、籽粒中总淀粉、直链淀粉和总蛋白显著降低,千粒重和单株产量均显著降低(杭州自然高温环境)。设置严格的人工高温(34℃/28℃)和常温环境(28℃/24℃)处理,与野生型相比,人工高温环境下 oshsp70-2cr 、 oshsp40-1cr 和 oshsp70-2 / 40-1cr 成熟籽粒比常温下的垩白表型更加极端,粒重、总淀粉及直链淀粉显著降低,而中花11变化幅度较小,表明 OsHsp70-2 和 OsHsp40-1 单突变体以及双突变体的胚乳发育更容易受到高温的影响,对高温更敏感。与常温条件相比,在高温条件下, oshsp70-2cr 、 oshsp40-1cr 和 oshsp70-2 / 40-1cr 中的内源性ATP酶活活性显著降低,但在野生型中不受影响。细胞学观察发现,人工高温环境下的 oshsp70-2cr 、 oshsp40-1cr 和 oshsp70-2 / 40-1cr 胚乳发育异常,单突变体中胚乳细胞的复合颗粒较少,双突变体的胚乳细胞几乎只填充了单个淀粉颗粒(SGs);高温环境下野生型的成熟胚乳中SGs呈现排列紧密堆积的多面体结构,而单突变体和双突变体成熟SGs呈现出松散堆积的不规则圆形。

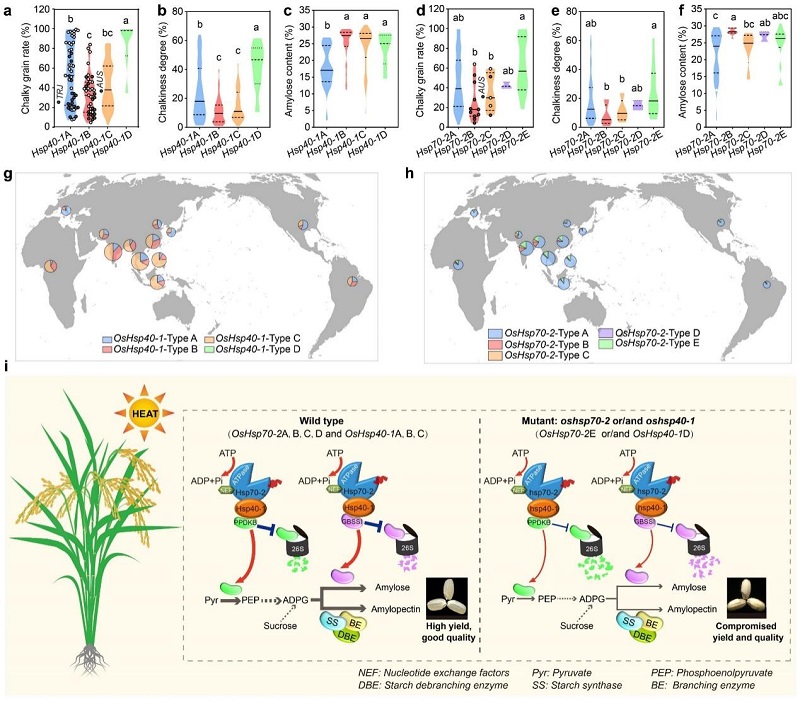

图1:OsHsp70-2和OsHsp40-1的自然变异位点分析与调控模式通路1

自然变异位点分析表明, OsHsp40-1 分为4类单倍型, OsHsp70-2 分为5类单倍型,对种植于杭州自然高温环境下的155份全球广泛地理范围内收集的水稻品种考察发现,不同基因型与水稻品质性状之间的存在一定的关联性,其中具有OsHsp40-1B(主要由AUS和籼稻种质携带)、OsHsp40-1C(主要由籼稻和O. rufipogon 携带)、OsHsp70-2B、C(主要由AUS稻携带)以及OsHsp70-2D(由一些籼稻携带)等位基因的种质具有显著降低的垩白粒率和垩白度,籽粒直链淀粉含量较高。这与AUS型水稻主要起源于低纬度地区且具有较高的耐热性相符合。此外,这些优异基因型具备更强的稳定OsGBSSI 和 OsPPDKB的能力。地理分布表明,OsHsp40-1A 单倍型的比例在高纬度地区水稻地方品种中相对较高,而 OsHsp40-1B和 C单倍型的比例在低纬度地区的地方品种中相对较高。OsHsp70-2B 和 C 单倍型的比例在印度、孟加拉国和巴基斯坦的地方品种中相对较高。这表明OsHsp40-1和OsHsp70-2的单倍型存在区域分化,低纬度地区大多数地方品种携带的OsHsp40-1B或C和OsHsp70-2B或C可能是其在灌浆期对高温的耐受性较高的原因。此外,具有OsHsp40-1A 和OsHsp70-2A 单倍型的优良温带粳稻品种“越光”在常温条件下具有低的垩白粒率,但在 高温条件下垩白粒率显著增加;原产于印度低纬度地区,具有OsHsp40-1B和OsHsp70-2B 单倍型的澳大利亚稻“Kasalath”在杭州自然高温条件和海南陵水自然常温条件下均具有相对较低的垩白粒率。在杭州自然高温条件下,当越光中含有OsHsp40-1A或OsHsp70-2A的染色体片段被相应的Kasalath染色体片段替换并生长所得染色体片段取代线(CSSL)时,CSSL40(OsHsp40-1B)和CSSL70(OsHsp70-2B)的垩白粒率显著降低。

综上所述,该研究明确了OsHsp70-2与OsHsp40-1互作共同调控水稻灌浆期耐热新的分子机制。揭示了OsHsp70-2–OsHsp40-1分子模块改善高温对淀粉生物合成的影响,为遗传提供了一种新的策略。在水稻中过表达 OsHsp70-2 和 OsHsp40-1 显著提高了高温下的品质和产量。解释了低纬度地区水稻品种耐热的背后原因,挖掘了两个基因的优异单倍型,可用于提高水稻灌浆期的耐热性,有望作为水稻育种耐高温品种的遗传资源。

该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程等项目的支持。中国水稻研究所水稻品质遗传改良创新团队博士后鲁菲菲为论文第一作者,胡培松院士、水稻耐逆研究课题组魏祥进研究员为共同通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwae416