榜样力量 | 国奖丁朝庆:植梦当下,静候花开

在知识的瀚海里

他们以梦为舟,扬帆破浪在青春的征途上

他们踔厉奋发,勇毅前行

他们以锐意创新的精神、执着坚定的信念

在各自的领域里书写着属于自己的华章

今天,让我们一同走进2024年国家奖学金获得者

聆听他们的故事领略他们的风采

个人简介

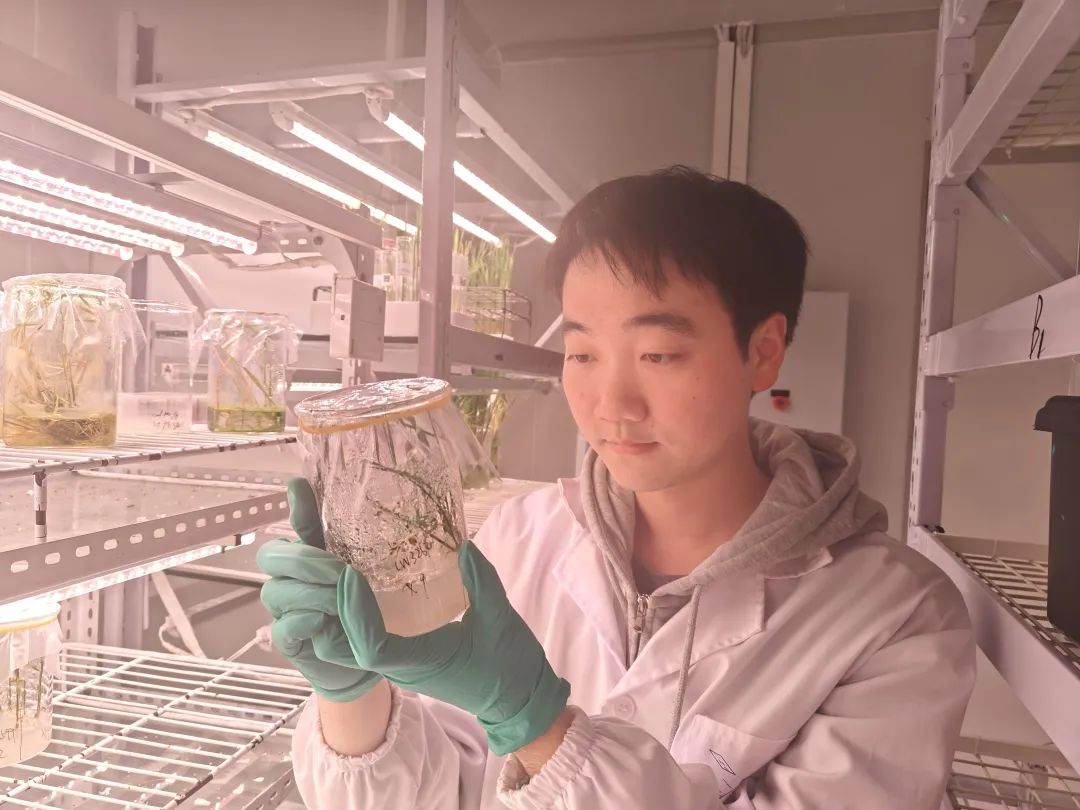

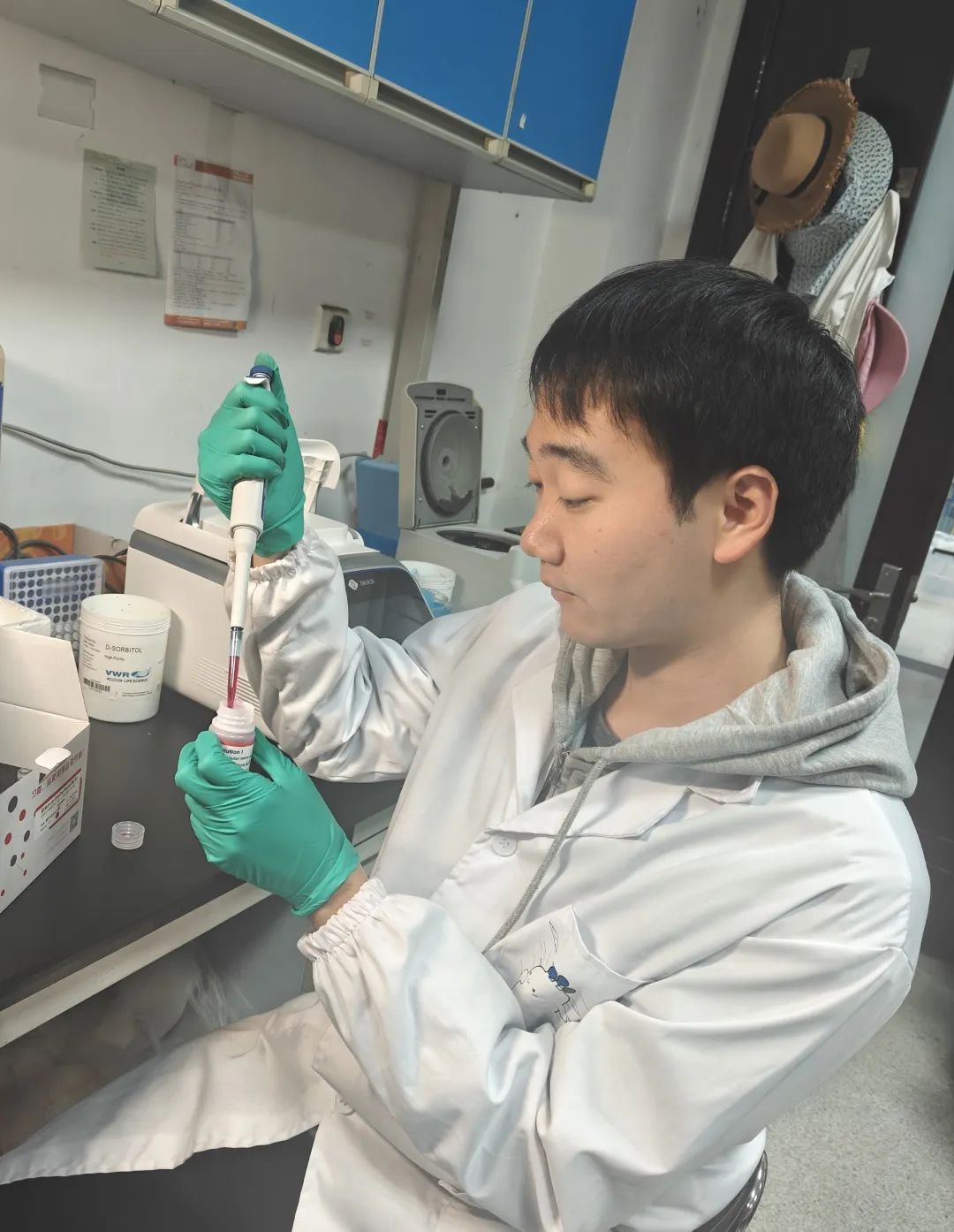

丁朝庆,男,回族,中共党员,中国农业科学院研究生院2023级博士研究生(硕博连读),师从钱前院士。博士期间,主要研究方向为水稻粒型调控机制解析与应用。

经验分享

1.解构问题,分段处理

在日常科研工作中,我们不可避免地会遇到各种各样的问题,这些问题不仅会影响研究进展,还可能导致研究结果的准确性和可靠性下降。如果一直死磕到底,不去思考如何解构问题,很可能会浪费大量时间和精力。每每遇到这种情况,先“界定问题”,找到问题的本质、明确预期成果,便于更精确地搜集实验所需的信息、方法及数据支持。同时,初步评估解决问题的紧迫性和优先级。再“分解问题”,将复杂的大问题分解为若干相互独立、易于处理的子问题,避免遗漏重要因素,便于每个子问题进行有针对性解决。同时,确定各个子问题的优先级。最后,确定“工作计划”,规划解决小问题的步骤、时间和资源分配,并按计划逐一解决分解的小问题,实现“积跬步,至千里”。

2.田中作“乐”,勤耕细耘

初入研究所,对田间实验操作“一窍不通”,也曾感到迷茫。平时工作中,大家戏谑称自己为“科研人”,但“下田人”属性对我的影响最大,田间劳作实现精神世界的丰盈,也可以弥补物质世界的空虚,可以强身健体,也可以修身养性。插秧、杂交和收种等一系列田间活动,不仅锻炼了我的体格,磨练了我的意志,使我更加细致工作、专注科研。“实践出真知”,实验室的分子实验固然重要,但书本上、电脑里种不出水稻,最重要的是“下田”。“把论文写在田野大地上”,一直以来,我坚信科研成果必须写在大地上、生在土壤里,在科研道路上,“会下田、下好田”是我们农科学子做好农业科研的必备条件。

3.善知善行,稳中求新

思考与行动是密不可分的,缺乏思考的行动就像无头苍蝇,到处乱窜却没有目标方向,天道不一定酬勤;只说不练,再美好的理想和愿望都会夭折。面对一个待解问题,我会优先构思多种解决方案,通过仔细分析或者与相关人员交流沟通,得出最优解后再付诸行动。在有些情况下,迅速而果断的行动至关重要,与其在多个选项中犹豫不决、浪费时间,不如勇敢地迈出实践的步伐,即便遭遇失败,那也是通往成功路上不可或缺的宝贵经验。更多时候,我们需要不懈努力的,是一个通往“正确”的道路,而非不切实际的幻想,拒绝做思想上的巨人,行动上的矮子。在稳步执行课题的过程中,在思考中前行,在前行中思考,才能有机会真正实现突破与创新。

4.能当孤狼,也能融入狮群

刚刚开展课题时,我习惯闭门造车,不善与人交流,陷入很多盲区,导致进展缓慢效率低下。后来我慢慢意识到,和导师或同课题组的师兄、师姐交流、讨论会事半功倍,与跨课题组的同学或所外的专家学者沟通,可能会有“无心插柳柳成荫”的收获。如今的我,尽管仍时常面临挑战,但已学会将遇到的问题与其他课题组或科研机构的研究者展开富有成效的讨论,这不仅帮我解决难题,还极大地拓宽视野、丰富见识。“没有人是一座孤岛”,良好的沟通是解决一切问题的关键。“独木难成林”,科研并非一人的战斗,交流合作是推动科技创新的重要方式。当然,一定程度的“孤独”时光对于科研同样不可或缺,让我们深入的思考和学习,为后续交流赋能。

荣誉和业绩

获得荣誉:

1.2024年度博士研究生国家奖学金。

2.2024年度研究生学业奖学金一等奖。

3.2023年度院“中期考核优秀奖”(硕士)。

4.2022、2023年度研究生科技创新奖。

学术成果:

以第一或共同第一作者在Science Bulletin、Journal of Integrative Plant Biology、Crop Journal等期刊发表论文5篇。

青春寄语

月不识你,日不见你。唯有亲手栽的花草,归来会向你问好。